7.3.4 WindowsVista(x64)システム拡張 2

1.システム構築時期

2008/11/下旬 2.拡張機器について 自作パソコンのハードディスクを500Gバイトから1Tバイトに交換して、パーティションを1つ追加して32bit WindowsVista プログラミング環境を 作成しました。尚、32bit WindowsVistaは、"9.3.1 WindowsVista(x64)パソコンの自作"で購入した MicrosoftWindows Vista Ultimate DVD の 32bit版を使用しました。又、ライセンス認証については、64bit WindowsVista と 32bit WindowsVistaは、同じライセンスと認識されているようで 問題なく認証できました。ハードディスク(1Tバイト)は1個をバックアップ用にする為、2個購入し、Windows ReadyBoostでシステムの高速化を 試す為に、USBメモリ(2Gバイト,4Gバイト(高速))を購入しました。 ○購入品 ・SerialATA HDD(内蔵):Seagate Barracuda 7200.11 ST31000333AS/注文日(2008/11/10):ソフマップ(\10,780(税込) * 2) (3.5インチHDD(SerialATA)/容量:1TB/回転数:7200rpm/キャッシュ:32MB) ・USBメモリ :SanDisk cruzer colors+ 2GB Navy/注文日(2008/11/20):ソフマップ(\1,270(税込)) (Windows ReadyBoost対応) ・USBメモリ :I・O DATA TB-BH2/4G/K(高速USBメモリー 4GB/ブラック)/注文日(2008/11/27):ソフマップ(\3,480(税込)) (Windows ReadyBoost対応)

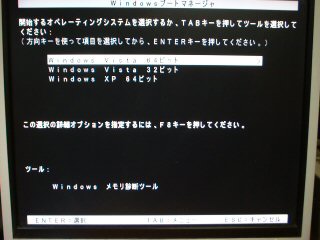

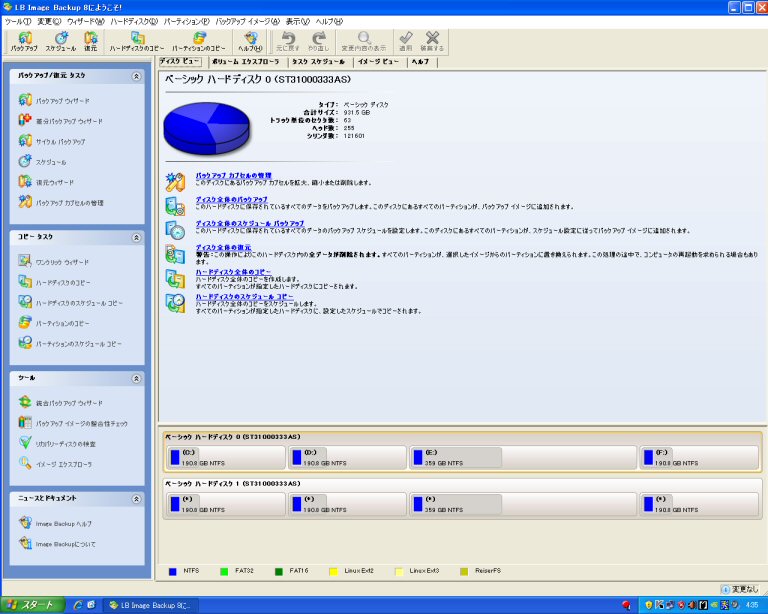

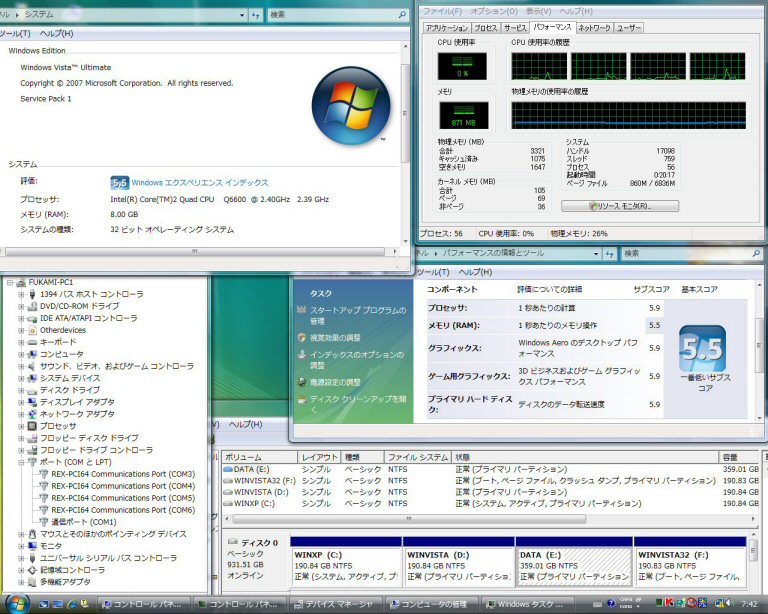

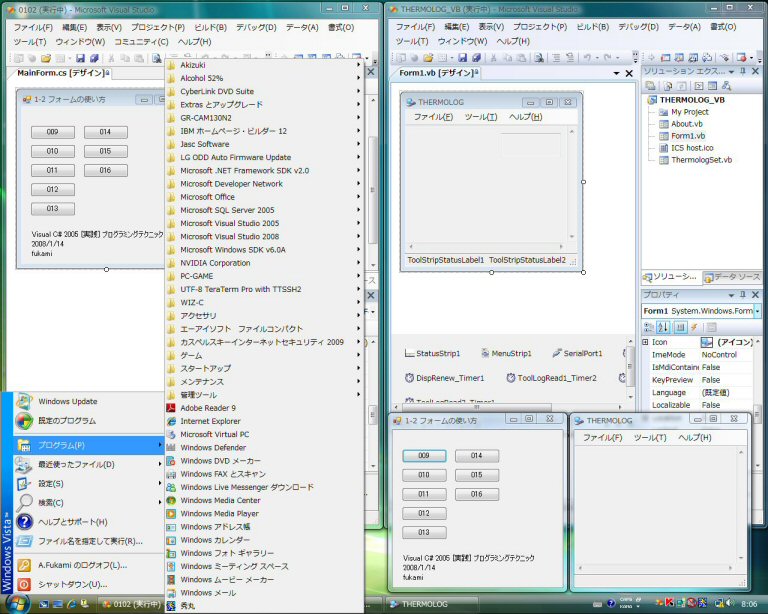

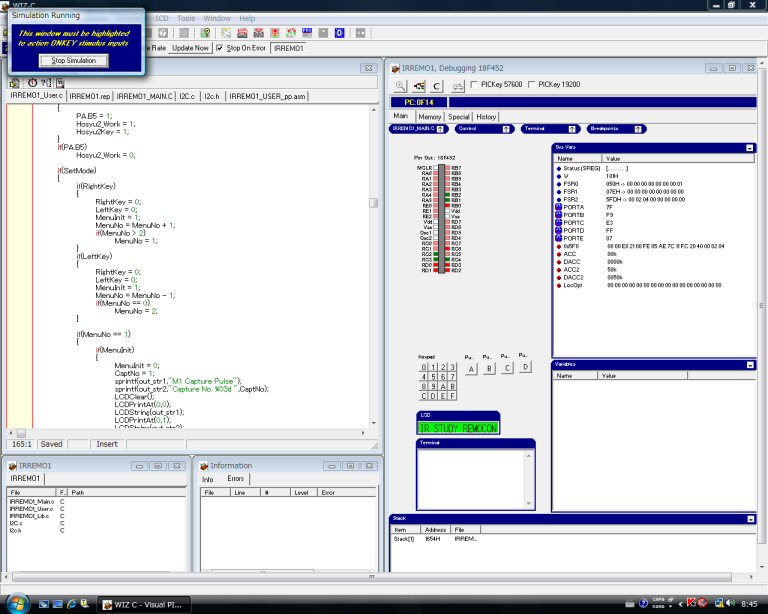

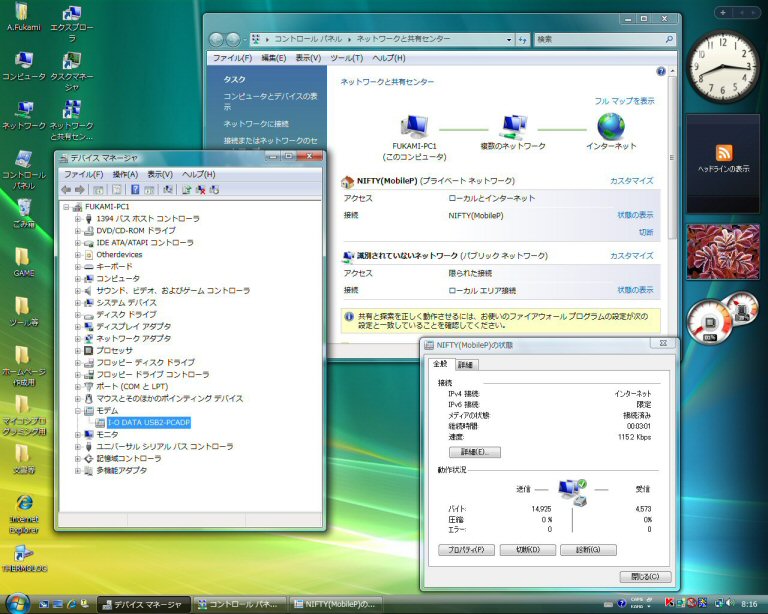

3.ハードディスク取り付け,OSのインストール等について 以下の1枚目の写真はハードディスク取り付け後の自作パソコンの内部です。自作パソコンの3.5インチシャドウドライブベイの1番下と下から4番目に ハードディスクを取り付けました。どちらか一方のハードディスクを通常使用します。2枚目の写真はOSインストール後のWindowsブートマネージャです。 bcdeditコマンドでメニュー名等を変更しました。3枚目のパソコン画面は、ハードディスクの移行(500Gバイトから1Tバイト),バックアップ等で使用する バックアップコマンダー9(Cドライブの64bit WindowsXPに以前にインストール済)です。 OSのインストールについて、いままで取り付けていたハードディスク(500Gバイト)を今回購入したハードディスク(1Tバイト)にコピーツール(バックアップ コマンダー9:3枚目のパソコン画面)を使用して、固定サイズでコピー後、120Gのプライマリパーティションを追加(Fドライブ)して、32bit WindowsVistaを インストールしました。その後、ハードディスクの空き領域をなくす為、同じパーティションサイズ比率で、2個目のハードディスクの全体に再度、コピーしました。 4枚目のパソコン画面は、32bit WindowsVistaのシステム状態です。尚、システム情報ではメモリ(RAM)が8Gになっているのですが、タスクマネージャの 物理メモリの3321Mが 32bit WindowsVistaで使用されるメモリです。5枚目のパソコン画面は、WindowsプログラミングツールのVisualStudio2005と VisualStudio2008です。6枚目のパソコン画面は、PICマイコンプログラミングツールのWIZ-C Ver12です。7枚目のパソコン画面は、秋月電子通商製 PICプログラマのパソコン上での書き込みソフトです。8枚目のパソコン画面は、I・O DATA通信カードアダプタ(USB2-PCADP)で、MobileP(MC-C450)を 使用してのNIFTYと通信中の状態です。全て問題なく動作します。

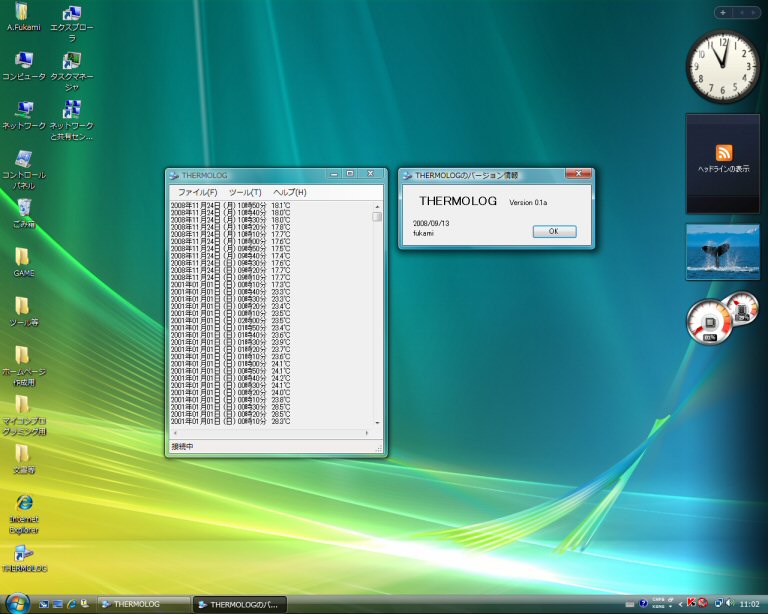

4.自作データログ温度計用データ収集ツール(THERMOLOG)シルアルポート通信確認について 以下のパソコン画面はTHERMOLOG Ver.0.1a(自作データログ温度計用データ収集ツール)で、自作データログ温度計と接続してデータ収集中の 状態です。マザーボード上のCOM1と"ラトックシステム 4 ポート シリアル PCI ボード(REX-PCI64)"のCOM4の両方で試したのですが、通信不具合は 全く発生しませんでした。"9.3.2 WindowsVista(x64)自作パソコン RS-232C通信不具合について"の通信不具合は、64bit WindowsVista, 64bit WindowsXP上でのみ発生するようです。

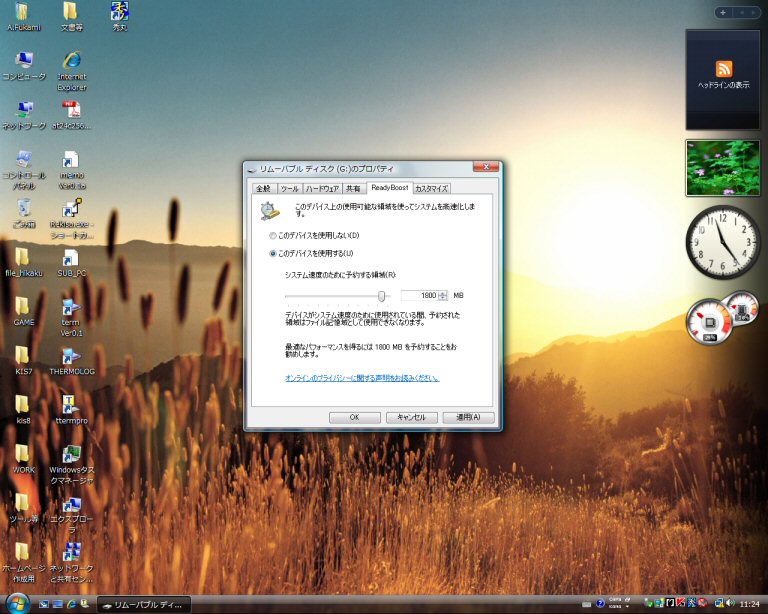

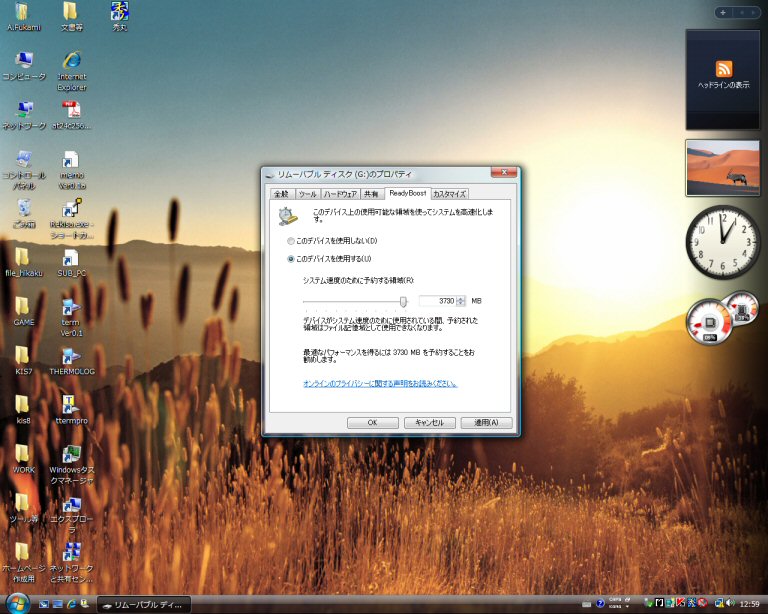

5.Windows ReadyBoost システム高速化動作確認について WindowsVista(x64)自作パソコンについて、64bit WindowsVistaの起動時間が特に長い為、Windows ReadyBoost を試してみました。 USBメモリ(2Gバイト)のWindows ReadyBoostのキャッシュメモリ(写真1枚目(64bit WindowsVista))は1800Mに設定し、 USBメモリ(4Gバイト:高速メモリ)のWindows ReadyBoostのキャッシュメモリ(写真2枚目(64bit WindowsVista))は1800Mと3730Mに 設定しました。 WindowsVista(x64)自作パソコンで起動時間を測定すると(以下の起動時間測定結果参照)、32bit WindowsVistaでUSBメモリ(4G(高速))を 使用した場合以外は、逆に遅くなっています。Windows ReadyBoostは起動時間にはあまり効果がない様に思います。 尚、Windows ReadyBoostはスペックのあまり高くないパソコンなら、効果があるそうです。 ※WindowsVista(x64)自作パソコン WindowsVista起動時間測定結果 測定範囲はWindowsのメニュー選択からサイドバー表示までの時間です。途中のログイン画面では、表示されてすぐに手動でログインします。 1.64bit WindowsVista ①Windows ReadyBoostなし -------------------------------------- 1回目:4分45秒, 2回目:4分45秒 ②Windows ReadyBoostあり(USBメモリ:2G, キャッシュ:1800M) ---------- 1回目:4分55秒, 2回目:4分55秒 ③Windows ReadyBoostあり(USBメモリ:4G(高速), キャッシュ:1800M) ----- 1回目:4分55秒, 2回目:4分57秒 ④Windows ReadyBoostあり(USBメモリ:4G(高速), キャッシュ:3730M) ----- 1回目:4分57秒, 2回目:4分52秒 2.32bit WindowsVista ①Windows ReadyBoostなし -------------------------------------- 1回目:48秒, 2回目:47秒 ②Windows ReadyBoostあり(USBメモリ:2G, キャッシュ:1800M) ---------- 1回目:50秒, 2回目:51秒 ③Windows ReadyBoostあり(USBメモリ:4G(高速), キャッシュ:1800M) ----- 1回目:39秒, 2回目:42秒 ④Windows ReadyBoostあり(USBメモリ:4G(高速), キャッシュ:3730M) ----- 1回目:40秒, 2回目:39秒 ※尚、WindowsVista(x64)自作パソコンの64bit WindowsXPは、Windows ReadyBoostが使えないのですが、起動時間は、Windowsの メニュー選択からWindowsデスクトップ表示,常駐プログラム(アンチウィルス等)起動まで約1分です。

6.感想等 Windows ReadyBoostでのWindowsVista起動時間の高速化については、あまり効果がありませんでした。 しかし、今回、ハードディスクをアップグレードして、32bit WindowsVistaプログラミング環境を追加しました。現在、64bit Windows環境での シリアルポート通信プログラミングに動作不具合がある為、今回構築した32bit WindowsVistaプログラミング環境でプログラミングを 行います。今後もさらに自作パソコンの環境を改善しようと思います。 トップページヘもどる |