3.4.6 赤外線学習リモコンの実験2

1.作成時期

2008/8/中旬〜2008/9/上旬 2.作成日数 2週間 3.実験,作成 1.部品,回路について 部品,マイコン回路は、"3.4.5.赤外線学習リモコンの実験"から変更はありません。今回はPICマイコンプログラムのみの作成です。 WIZ-Cを使用して、赤外線リモコンパルスの受信,送信処理、EEPROMへの赤外線リモコンパルスの読み書き処理、リモコンSW(No.1〜12)への 赤外線リモコンパルス割付処理を作成しました。パソコンとのRS-232C通信での連携機能は次回から作成していく予定です。 ○参考書籍 ・PICによるホーム・コントロール工作入門(CQ出版社)

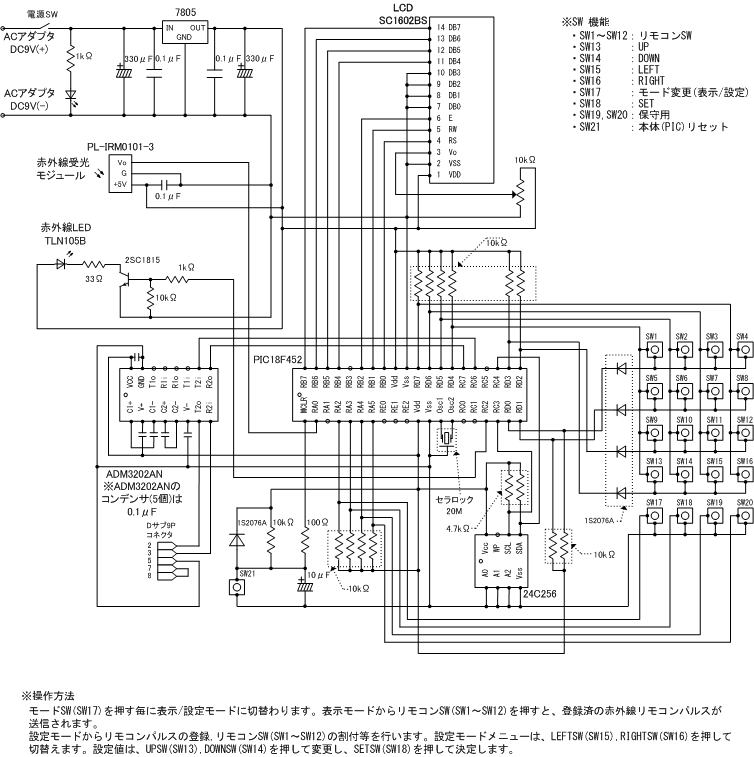

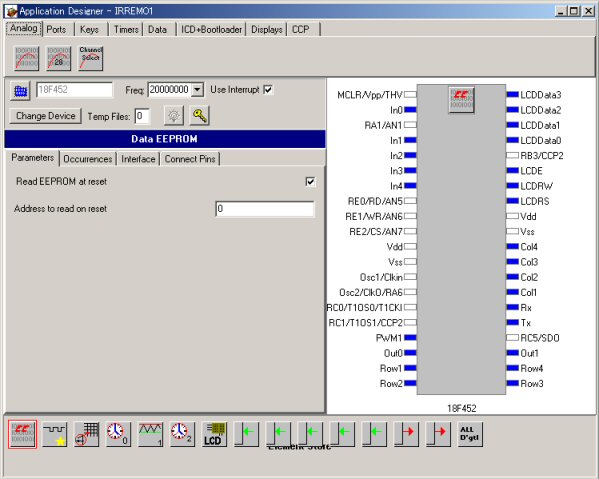

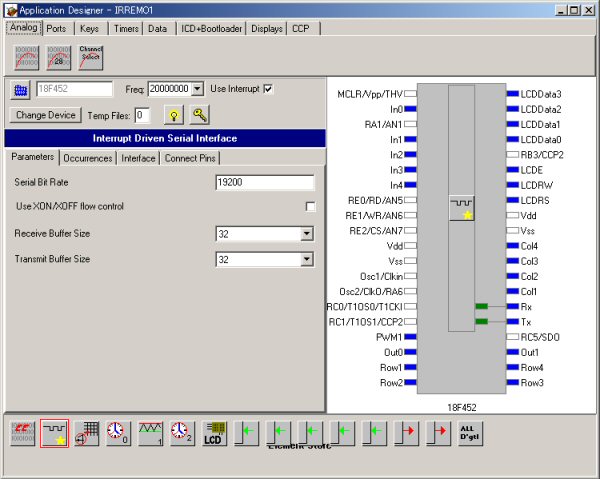

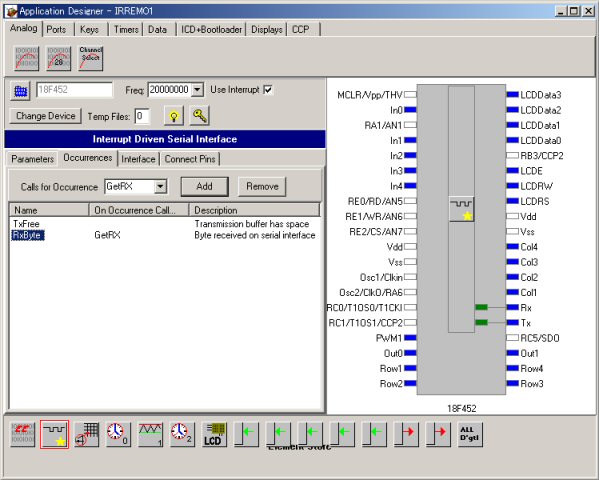

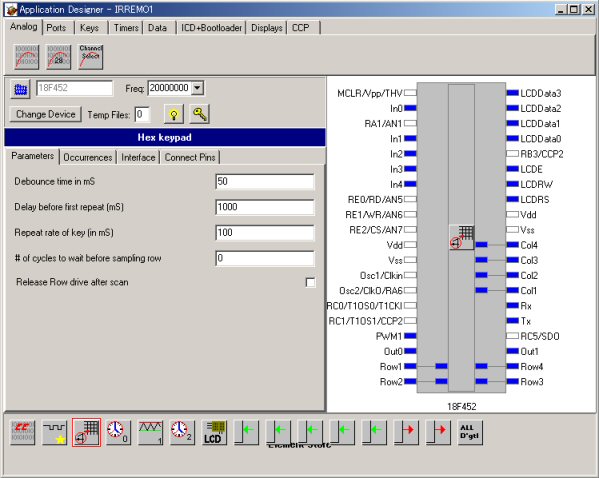

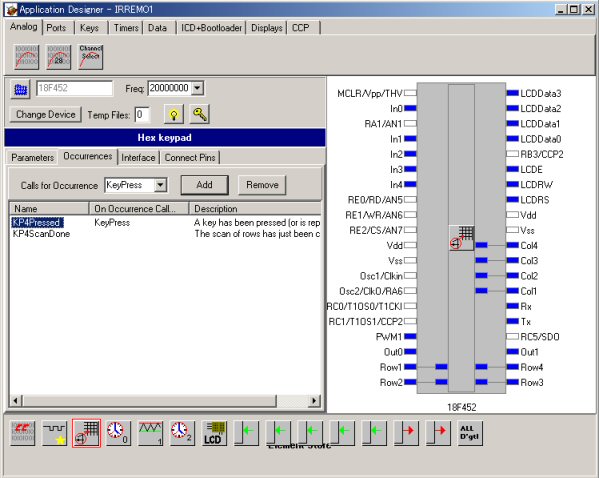

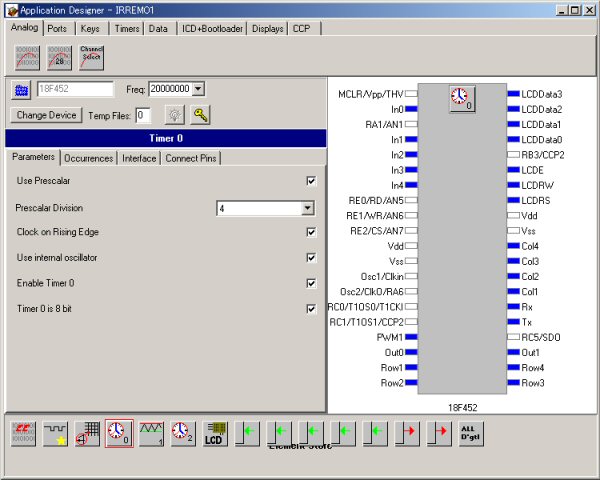

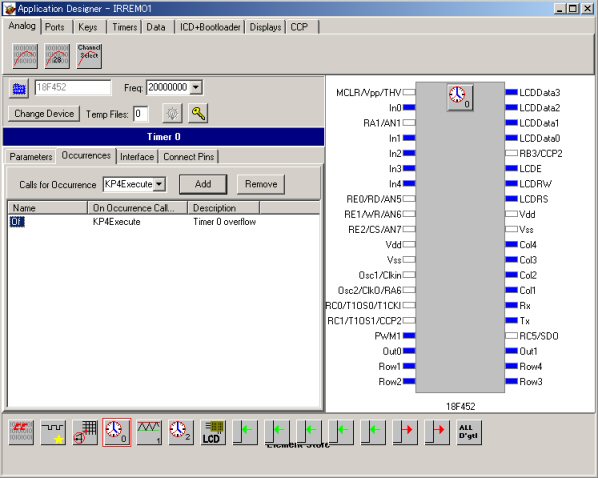

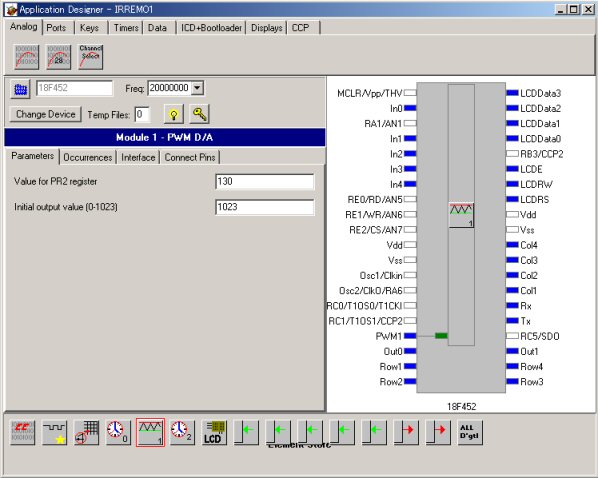

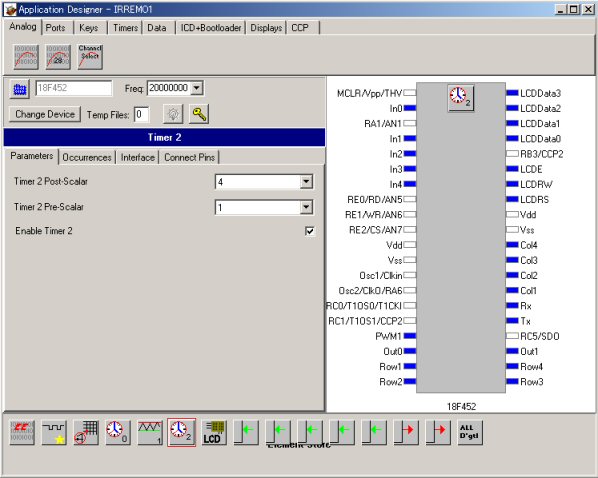

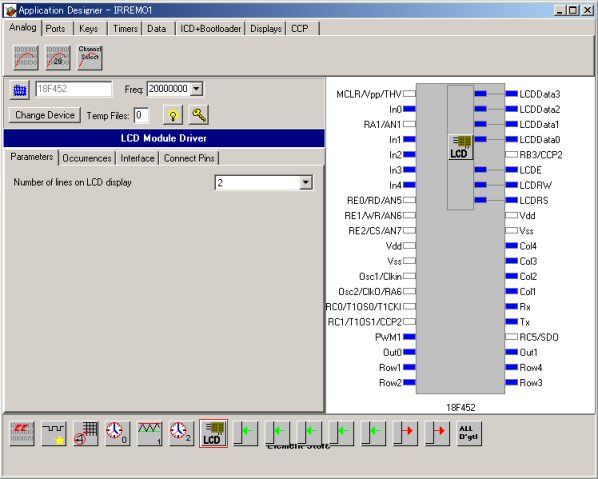

2.マイコンプログラムについて 赤外線リモコンパルスの受信,送信処理について、赤外線リモコンパルスのサンプリングは、104.8μsecで、記録ビットは2048ビット(256バイト)にしています。 又、赤外線リモコンパルスの送信は、PWM出力を使用して38.168kHzの周波数にしています。赤外線リモコンパルスの受信,送信処理は、参考書籍"PICによる ホーム・コントロール工作入門(CQ出版社)"第9章(多機能リモート・ポートの製作)と同様です。 今回、I2C EEPROMは、24C256を使用します。データ読み書き関数について、"3.4.4 データログ温度計の実験3"と同様ですが、I2C_ROM_Read関数の読込み データサイズをBYTEからintに変更しています。又、EEPROM(24C256)のページバッファは64バイトの為、64バイト以上のデータは64バイトずつ書込みを行っています。 又、EEPROM(24C256)のデータフォーマットは、先頭から256バイトずつの100件分を赤外線パルス領域(256*100バイト)、その後の12バイトをリモコンSW(No.1〜12)の 赤外線リモコンパルスNo.割付領域(EEPROMの25,600バイト目(0x6400)から12バイトの領域:先頭から1バイトずつリモコンSW(No.1〜12)の赤外線リモコンパルスNo.を格納)に しています。又、コンパイルについて、割り込みタイプの変更(クイック割り込み→通常割り込み)と、スタックオプションの変更(スタックをRAM上に作成)を行いました。 変更方法は、"PICによるホーム・コントロール工作入門(CQ出版社)"のColumn1-3, Column1-5を参照してください。 ○アプリケーションデザイナ設定

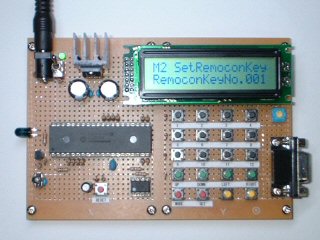

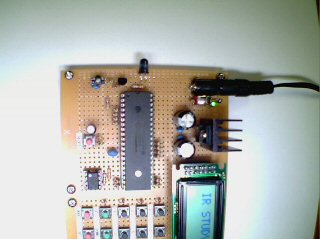

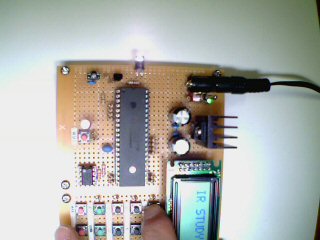

○マイコンプログラム ・プログラムリスト(IRREMO1_User.c) ・プログラムリスト(I2C.c) ・プログラムリスト(I2C.h) ・WIZ-C(Ver.12)プロジェクト(IRREMO1:03040601P.LZH) 3.以下の写真について 1枚目の写真は、赤外線学習リモコン実験基板の表示モードの状態です。このモードでリモコンSW(No.1〜12)を押して赤外線リモコンパルスを送信します。 2〜5枚目の写真は設定モードの状態で、現時点の赤外線学習リモコンプログラムではM1とM2の設定メニューがあります。 6枚目の写真は、赤外線リモコンパルス(No.001)の登録待機中の状態です。写真左下のオーディオリモコンのリモコンSWを押すと、赤外線リモコンパルス(No.001)が 登録されます。7枚目の写真は、登録済のオーディオリモコンの赤外線パルスの送信実験中の状態です。その他、テレビリモコン,地デジチューナーのリモコンも試して みて問題なく動作する事を確認したのですが、自室のエアコンのリモコンは赤外線パルスの登録,送信はできるのですが、動作しませんでした。 8枚目の写真は暗視撮影機能付WEBカメラ(Timely GR-CAM130N2)です。赤外線LEDは肉眼で点灯状態が監視できない為、WEBカメラを使用してリアルタイムに パソコン上で監視します。9枚目の写真は、赤外線LEDの消灯状態で、10枚目の写真は赤外線LEDの点灯状態です。肉眼では赤外線LEDの点灯は全く見えません。

4.感想 今回は、赤外線学習リモコンの基本機能のプログラムを作成しました。赤外線リモコンパルスの受信,送信処理は、参考書籍の "PICによるホーム・コントロール工作入門(CQ出版社)"第9章(多機能リモート・ポートの製作)と同様のプログラム処理にした為、 とても楽に作成ができました。次回からは、パソコンとのRS-232C通信での連携機能の作成を行う予定です。 尚、赤外線LEDの点灯状態は、肉眼で確認できない為、暗視撮影機能付WEBカメラを使用してパソコン上で確認するのですが、 肉眼では見えない光が見える事は不思議です。 トップページヘもどる |